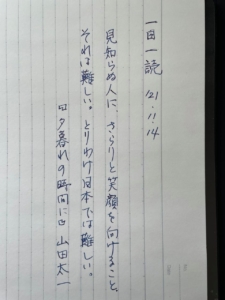

さらりと笑顔を

山田太一は好きな脚本家のひとりです。

山田太一は好きな脚本家のひとりです。

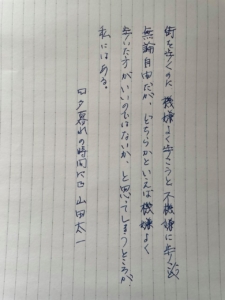

先日出張の時間合わせに近くの図書館に入り、偶然手に取ったのが『夕暮れの時間に』(河出書房新社)というエッセー集でした。その冒頭に「数秒の笑顔」という小編が置かれていました。その中から書き取ったものが以下のフレーズです。

どちらも、コロナ禍で疲れた日本では難しいことになってしまったなあと感慨にふけってしまったのでした。

山田太一がこのエッセーを書いたのは2004年、バルブ崩壊後の不景気が続き、街を歩く人々も不機嫌だったのでしょう。見知らぬ人に笑顔を向ける余裕もなくしていたような空気があったように思います。「とりわけ日本では難しい」というのも、自分のことで汲々として殻に閉じこもるような、村社会的な日本人の気質を思わせるような書きぶりです。

けれどこのフレーズを、コロナに襲われた現代の日本から読み直してみると、また違った感慨をもよおすのです。経済状況や日本人の気質のような目に見えないものではなく、圧倒的にリアルなもので行動が制限されてしまった現代では、たとえばマスクひとつを上げてみても、「さらりと笑顔」をつくったところでそれは表に現れず、相手には伝わらない。反対に「さらりとした笑顔」をもらったとしても、たぶん気づきもしないで過ぎてしまうでしょう。

とりあえずコロナは落ち着いているようです。「ソーシャルディスタンス」などいう変な言葉で他者との距離をとらねばならないのはこれからも同じなようですが、せめて「機嫌よく」街を歩きたいものだと思います。

エッセーのタイトルである「数秒の笑顔」は、こういうお話しでした。

昭和36年、まだ20代の筆者がシカゴの大きなホールのトイレに入ったときのこと。間違って女性用に入りそうになり、入り口の手前で慌てて向きを変えたところ、そこですれ違った女性が「とても可笑しそうに吹き出すように笑った」。

戦後間もないころで、まだ若い著者がアメリカという大きな国で気負っている様子も読み取れて、だからこその失敗は笑いを誘います。それを見たアメリカ女性の笑いは、ともすると若い東洋人の失敗を見下すような笑いになってもおかしくないはずです。けれどその時の笑いは「邪気のない笑い」で「とてもよかった」と書いています。

「対等で、友人が思わず笑ってうなづいたような親密さが過(よぎ)り、あっという間にいなくなってしまった。」とも。

こういう「さらりとした笑顔」はとてもいいですね。

マスクの下で見えなくても、さらりと笑顔をつくって機嫌よく街中を歩く人が増えれば、閉塞した空気もすこしはなごんでくるように思います。